Este artigo foi adaptado da edição especial da AQ sobre a Doutrina Trump | Read in English | Leer en español

Em 1902, os olhos do mundo estavam voltados para a Venezuela. Potências europeias, furiosas com as dívidas não pagas por Caracas, enviaram navios equipados com canhões para o sul do Caribe. O presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, acreditava que, naquele caso, a Doutrina Monroe não se aplicava.

“Se algum Estado sul-americano se comportar mal com qualquer país europeu,” declarou Roosevelt, “que o país europeu se encarregue da punição.”

Foi o que aconteceu. Com apoio da Grã-Bretanha e da Itália, a Alemanha declarou um bloqueio aos portos venezuelanos, apreendeu ou anulou a maior parte da pequena Marinha do país e bombardeou alvos na costa. Roosevelt logo se arrependeu de sua anuência: o episódio reforçou a reputação da Alemanha como potência global em ascensão, os credores europeus começaram a receber tratamento preferencial em relação aos americanos, e o presidente Cipriano Castro permaneceu no poder.

Assim, devido em grande parte à Venezuela, nasceu o famoso “Big Stick” (ou “grande porrete”) dos EUA.

“A atitude de homens como eu em relação aos povos e governos fracos e caóticos ao sul de nós está condicionada… à teoria de que é nosso dever, quando se torna absolutamente inevitável, policiar esses países em prol da ordem e da civilização,” escreveu o presidente no que ficou conhecido como Corolário Roosevelt, a base para inúmeras invasões e intervenções dos EUA na América Latina no século 20. Em 1908, último ano completo de Roosevelt no cargo, Castro finalmente deixou o poder em um golpe de Estado sem derramamento de sangue, com apoio de Washington, abrindo caminho para um novo líder mais autoritário e mais favorável aos interesses dos EUA.

Como diz o velho ditado, a história nem sempre se repete, mas às vezes rima. Hoje, as ações do presidente Donald Trump na Venezuela, no México e em outras partes do mundo motivam comparações com as eras mais intervencionistas dos séculos 19 e 20, gerando perguntas sobre o que—se é que algo—a história tem a ensinar sobre o que poderá acontecer no futuro.

Durante os últimos meses, enquanto Trump ampliava sua frota naval na costa da Venezuela e ordenava a captura de Nicolás Maduro, eu li ou reli clássicos sobre a longa história dos EUA na América Latina, como Beneath the United States (1998, de Lars Schoultz) e Inevitable Revolutions (1983, de Walter LaFeber), além de obras mais recentes, como “Our Hemisphere?” (2021, de Britta Crandall e Russell Crandall) e America, América (2025, de Greg Grandin).

O objetivo não é deslumbrar o leitor com uma longa lista de paralelos, mas compreender porque os EUA tantas vezes mergulharam de cabeça nos assuntos da América Latina; como essas intervenções costumam terminar; e como as motivações e táticas de Trump podem diferir das de seus antecessores, seja porque os tempos mudaram ou porque ele é verdadeiramente sui generis.

A história pode nos ensinar quatro lições sobre a Doutrina Trump:

1. Trump não é a exceção—ele é a regra

Acompanhar as falas de Trump enquanto eu lia essa história me deu a sensação de estar assistindo a uma tela dividida. A declaração do presidente, horas após a captura de Maduro, de que “o domínio americano no Hemisfério Ocidental nunca mais será questionado,” lembra não apenas Roosevelt, mas também James Polk, que na década de 1840 liderou a Guerra Mexicano-Americana e a incorporação do Texas, adicionando mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados ao território dos EUA; ou William McKinley, que tomou da Espanha o controle de Porto Rico e das Filipinas (além de subir tarifas) na virada para o século 20, e foi mencionado por Trump em seu discurso de posse do segundo mandato.

Já a ênfase do presidente nos interesses e queixas das companhias americanas de energia na Venezuela ecoa a chamada “Diplomacia do Dólar” de William Taft. As tentativas—em última análise bem-sucedidas—de Trump de ajudar aliados nas eleições em Honduras e na Argentina em 2025 lembram o desejo declarado de Woodrow Wilson na década de 1910 de “ensinar as repúblicas sul-americanas a eleger homens bons.”

Se a retórica soa familiar, é porque muitas das ideias subjacentes são mais antigas que a própria república. Como recordou Grandin em America, América, os mercadores americanos do século 18 conseguiam navegar pelo rio Mississippi, atravessar o Caribe e subir o rio Magdalena até a Colômbia para vender seus produtos com quase total facilidade. Este é um pequeno exemplo de como os americanos passaram a considerar a bacia do Caribe, em particular, como parte de seu “exterior próximo.”

Getty Images

O expansionismo renovado expresso pelo desejo declarado de Trump de “retomar” o Canal do Panamá e adquirir a Groenlândia é inegavelmente americano—algo que Alexis de Tocqueville considerava inseparável do caráter nacional, tanto pelo lucro quanto pelo “amor pela constante emoção proporcionada por essa busca.”

Durante grande parte da história dos EUA, o “destino manifesto” parecia fadado a empurrar as fronteiras do país não apenas para o oeste, mas também para o sul. Essa ideia inspirou figuras como William Walker, advogado americano que na década de 1850 se autoproclamou presidente da Nicarágua, obtendo brevemente o reconhecimento de Washington. Francis P. Loomis, o segundo oficial mais poderoso do Departamento de Estado durante o governo de Theodore Roosevelt, transmitiu o pensamento de sua época ao afirmar: “Acredito que seja nosso destino controlar, de forma mais ou menos direta, quase todos os países da América Latina”—não apenas por meio de anexações, mas também “administrando suas receitas,” conceito que Trump adotou para a Venezuela pós-Maduro.

Alguns presidentes dos EUA, como John Quincy Adams, no século 19, ou Warren Harding e Jimmy Carter, no século 20, demonstraram pouco interesse em exercer tal poder. Mas a maioria fez isso até relativamente pouco tempo atrás. Lyndon Johnson enviou mais de 20 mil soldados à República Dominicana em 1965. Como Joan Didion recordou em seu livro de memórias de 1987, Miami, Ronald Reagan foi ridicularizado por exilados cubanos por sua incapacidade de derrubar Fidel Castro, refletindo uma crença duradoura e generalizada de que Washington poderia realizar qualquer coisa na América Latina se apenas se esforçasse o suficiente.

Em retrospectiva, o período excepcional pode ter sido o das três décadas após o fim da Guerra Fria. Essa época foi marcada por uma ênfase relativa na soberania e no comércio – e por um desvio do foco dos EUA para outras regiões (como o Oriente Médio, especialmente após os ataques de 11 de setembro de 2001), que muitos na América Latina consideraram “negligência benigna.”

Esses tempos parecem ter ficado para trás, pelo menos por enquanto.

2. … mas há diferenças importantes.

O auge do intervencionismo de Washington nas Américas ocorreu durante as décadas de 1900 e 1910, quando os EUA ocuparam a República Dominicana, Cuba, Nicarágua e Haiti (estes dois últimos países por mais de 20 anos), apoiaram a criação do Panamá (e seu canal) e invadiram o México.

Mas tudo isso ocorreu em um período em que a nação estava fortalecida pela vitória esmagadora na Guerra Hispano-Americana de 1898 e pela conquista final do Oeste americano. As intervenções das décadas de 1950 e 1960 em locais como Guatemala e República Dominicana, bem como ambiciosos projetos nacionais, como a Aliança para o Progresso de John F. Kennedy, foram tocados pela geração que saiu vitoriosa da Segunda Guerra Mundial.

Getty Images

Na era Trump, o oposto parece ser verdadeiro. A nação ainda está profundamente avessa a qualquer ação que se assemelhe às fracassadas ocupações do Iraque e do Afeganistão. Antes da operação que depôs Maduro, cerca de 70% dos americanos se diziam contrários a uma intervenção militar na Venezuela. Embora o sucesso espetacular dessa operação possa manter os pacifistas afastados por algum tempo, é notável que—pelo menos até o momento em que este texto foi escrito—Trump tenha se comprometido com zero tropas americanas em solo venezuelano, seja em Caracas ou qualquer outro lugar.

O tom de Trump em relação à América Latina também parece diferir do de seus antecessores.

John Adams, o segundo presidente americano, escreveu que “os povos da América do Sul são os mais ignorantes, os mais intolerantes, os mais supersticiosos de todos os católicos.” Taft se referiu aos governos do continente como “miseráveis” e citou o “direito de baterem cabeça” entre si. Henry Kissinger disse, em 1970, a respeito do Chile: “Não vejo por que precisamos ficar de braços cruzados enquanto um país se torna comunista por causa da irresponsabilidade de seu próprio povo.” Outros presidentes foram guiados por princípios grandiosos, como o objetivo de Wilson de disseminar a democracia ou o desejo de McKinley de “elevar e civilizar” as antigas colônias espanholas.

Trump, por outro lado, parece ser motivado não por ambições moralizantes ou por desprezo pelos líderes da América Latina, mas por uma visão comparativamente restrita dos interesses dos EUA – ou seja, a necessidade de reduzir o fluxo de drogas e a imigração ilegal para os EUA. O desejo de Trump de conter a influência da China nas Américas, embora relevante, ainda não se tornou prioridade da mesma forma que seus antecessores enxergavam a contenção dos soviéticos, espanhóis ou alemães.

Ainda não se sabe até que ponto a motivação e o tom realmente importam. Mas podem ajudar a explicar por que Trump conseguiu estabelecer relações não apenas com seu crescente número de aliados conservadores na região, mas também com líderes de esquerda como Luiz Inácio Lula da Silva e a mexicana Claudia Sheinbaum.

“Ele tem sido surpreendentemente respeitoso,” disse-me um representante brasileiro que participou de chamadas com Trump. “Pelo menos, ele não nos tratou pior do que tratou os europeus.”

SEIS MANDATOS DE DESTAQUE NOS EUA

1817–25

James Monroe

Monroe delineou a “doutrina” mais famosa para a região, alertando as potências europeias contra o avanço da colonização do Hemisfério Ocidental. Concebida em seu governo, a doutrina tinha caráter sobretudo defensivo, priorizando os interesses dos EUA sem se comprometer com intervenção militar ou gestão regional.

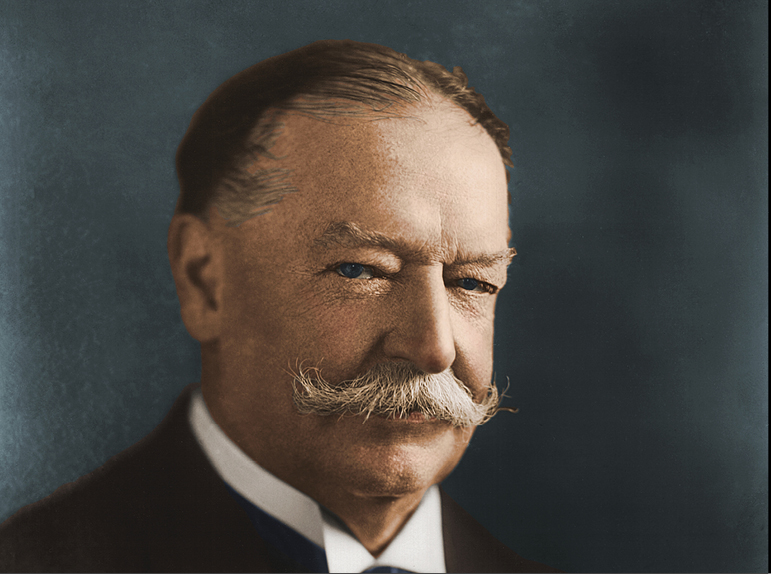

1901–09

Theodore Roosevelt

Roosevelt expandiu drasticamente o intervencionismo por meio do Corolário Roosevelt, reivindicando o direito dos EUA de agir como “força policial” na América Latina. Seu mandato marcou a transição da advertência quanto ao hemisfério para ocupações diretas e controle financeiro, especialmente no Caribe e na América Central.

1909–13

William Howard Taft

Foi autor da “Diplomacia do Dólar,” que via a América Latina principalmente pela ótica do comércio e dos interesses corporativos—e frequentemente utilizava a força militar dos EUA para apoiá-los. Tentou criar um protetorado na Nicarágua.

1933–45

Franklin Delano Roosevelt

FDR reverteu décadas de intervenção militar com a Política da Boa Vizinhança, prometendo não interferir e respeitar a soberania. Sob sua liderança, as tropas americanas se retiraram dos países ocupados, abrindo caminho para que nações latino-americanas se unissem aos Aliados na Segunda Guerra Mundial.

1961–63

John F. Kennedy

Logo após a Revolução Cubana, Kennedy procurou conter o comunismo por meio da Aliança para o Progresso, um ambicioso programa de desenvolvimento econômico. Ele também recorreu à ação militar direta, incluindo a invasão da Baía dos Porcos e o bloqueio de Cuba em 1962, que quase levou a uma guerra nuclear com a União Soviética.

1981–89

Ronald Reagan

Os EUA tiveram profundo envolvimento em guerras na América Central, que Reagan entendia como parte da luta global contra o comunismo. A sua invasão de Granada em 1983 reafirmou a disposição dos EUA em usar força militar após os anos de não-intervenção de Jimmy Carter.

Fotos: Getty Images

3. Não espere consistência.

Embora Trump muitas vezes pareça especialmente imprevisível, fato é que nunca foi fácil prever como a Casa Branca se comportará em relação à América Latina.

Até mesmo a mais famosa “doutrina” para a região, anunciada pelo presidente James Monroe em seu discurso sobre o Estado da União de 1823, foi recebido com confusão na época—e nas décadas seguintes. A advertência contra a interferência estrangeira (europeia na ocasião) foi expressa de maneira tão obscura que, um século depois, Wilson reclamou que a doutrina “escapou à análise.” No século 19, um candidato à presidência ponderou que a Doutrina Monroe “pode ser uma coisa boa, se ao menos pudéssemos descobrir do que se trata.”

Na atualidade, os estudiosos se voltaram para a Estratégia de Segurança Nacional de Trump, publicada em novembro. Uma longa e proeminente seção sobre o Hemisfério Ocidental declara que Washington “reajustaria sua presença militar global” para se concentrar nas Américas, e também delineia um “Corolário Trump” à Doutrina Monroe, prometendo “negar a concorrentes não hemisféricos a capacidade de posicionar forças ou outras capacidades ameaçadoras, ou de possuir ou controlar ativos estrategicamente vitais, em nosso hemisfério.”

No entanto, a história ensina que tais declarações não são escritas por presidentes, sendo mais um reflexo das opiniões e divergências de integrantes do alto escalão do que uma filosofia para o mundo real. Uma das razões pelas quais a Doutrina Monroe confundiu seus primeiros leitores foi o fato de que seus autores, principalmente John Quincy Adams, secretário de Estado de Monroe (e futuro presidente), acreditavam que os EUA não deveriam preencher o vácuo deixado pelas potências europeias nas Américas—uma ideia bastante radical naquela época assim como nesta.

Presidentes dos EUA frequentemente caíram em contradição—ou quem sabe, mais benevolentemente, evoluíram diante das evidências. Mesmo quando supervisionou o auge do intervencionismo, Wilson declarou: “Não cabe ao povo americano ditar a outro povo como seu governo deve ser.” Theodore Roosevelt, na visão de Schoultz, estava bem menos entusiasmado com a política do “Big Stick” ao final de seu mandato, declarando a uma plateia, em relação a Cuba: “Busco a mínima interferência necessária para que eles se tornem bons.”

O livro dos Crandall pontua que, até mesmo Reagan, o maior defensor da Guerra Fria, mudou de rumo em relação ao Chile duas vezes—e teve papel fundamental para convencer Augusto Pinochet a realizar e aceitar um referendo em 1988 que levaria ao fim de seu regime. A aposta de Reagan, que se provou correta, era de que o Chile se tornaria mais estável após o retorno da democracia.

A América Latina gerou uma quantidade desproporcional de “doutrinas” ao longo dos anos. A história sugere que a maioria delas deve ser encarada com cautela.

4. Há sempre uma reação negativa—tanto interna quanto externa.

E assim, retornamos à Venezuela uma última vez.

Em 1958, enquanto Fidel Castro e seus companheiros rebeldes reuniam forças nas montanhas de Cuba e a ameaça comunista parecia se espalhar por toda a América Latina, Richard Nixon—então vice-presidente de Dwight Eisenhower—concordou em realizar uma viagem de agenda positiva pela região.

A jornada começou bem, com paradas na Argentina e no Uruguai, mas Nixon enfrentou uma turba de estudantes em Lima e, em seguida, foi recebido com vaias e gritos no aeroporto de Caracas. No trajeto para uma cerimônia para depositar uma coroa de flores no túmulo de Simón Bolívar, a comitiva de Nixon foi freada por uma multidão que quebrou os vidros dos veículos. “Por quatorze minutos agonizantes”, escreveu Schoultz, “Nixon e sua esposa ficaram presos em suas respectivas limusines enquanto a imprensa registrava um acontecimento único na história dos EUA: manifestantes enfurecidos cuspindo no vice-presidente.”

O motorista de Nixon dirigiu sobre o canteiro central da rodovia e acelerou no sentido contrário até chegar em segurança à embaixada americana. Mas o incidente foi prenúncio das dificuldades que os EUA enfrentariam em toda a América Latina na segunda metade do século 20.

Getty Images

Esses eventos eram muitas vezes resultado de dinâmicas locais. Mas a oposição ao “imperialismo” americano, passado e presente, claramente contribuiu para impulsionar a ascensão de líderes como Castro, Juan Domingo Perón, Daniel Ortega e Hugo Chávez. As consequências para os governantes e para os interesses comerciais dos EUA foram devastadoras.

Até mesmo autoridades mais belicistas nos EUA reconheceram o ciclo aparentemente inevitável de intervenção e reação. Falando ao gabinete de Eisenhower quando retornou a Washington, Nixon atribuiu o incidente de Caracas a agitadores comunistas, mas acrescentou: “Os EUA não devem fazer nada que possa dar a impressão de que estão ajudando a proteger os privilégios de poucos.”

No contexto atual de rápidas mudanças, é difícil entender onde os paralelos começam ou terminam. Pesquisas de opinião sugerem que os latino-americanos apoiaram ainda mais a intervenção de Trump do que o público nos EUA. Aquela esquerda reflexivamente anti-EUA de outrora parece estar recuando em toda a região, e conservadores alinhados a Trump, como José Antonio Kast e Daniel Noboa, venceram eleições recentes. No entanto, sondagens do Pew Research Center e de outros institutos sugerem que a imagem dos EUA pode ter piorado desde o retorno de Trump, enquanto a imagem da China está em alta em partes da América Latina—o que provavelmente sinaliza problemas para os próximos anos.

Também pode haver uma reação negativa dentro dos EUA. Senadores de destaque na década de 1920 iniciaram investigações sobre as ocupações do Haiti e da República Dominicana e chegaram a realizar audiências nesses dois países. A política da “Boa Vizinhança” de Franklin Delano Roosevelt na década de 1930, que colaborou para que países latino-americanos se juntassem à causa aliada na Segunda Guerra Mundial, foi uma reação direta ao intervencionismo do início do século 20.

No fim das contas, nada substitui a observação do próprio secretário de Estado de Theodore Roosevelt, Elihu Root, em 1905, cerca de um ano depois de o presidente ter anunciado seu famoso e agressivo corolário:

“Os sul-americanos agora nos odeiam, principalmente porque acham que os desprezamos e tentamos intimidá-los,” escreveu Root a um senador. “Eu gosto muito deles e pretendo demonstrar isso. Acho que a amizade deles é muito importante para os EUA e que a melhor maneira de garanti-la é tratá-los como cavalheiros.”

“Se você quer fazer amizade com um homem,” concluiu, “não vale a pena tratá-lo como desprezível.”